Si on lisait le contraire dans les oeuvres d'un saint Jean de la Croix, par exemple, on croirait rêver, et l'on penserait qu'il y a eu là une erreur d'impression. Il parait tout à fait certain que de même que pour l'âge adulte il faut une force physique supérieure à celle de l'enfance (bien que, accidentellement, certains adolescents particulièrement vigoureux soient plus forts que certains adultes), il faut aussi pour l'état des parfaits une charité plus haute que pour celui des commençants (bien que, accidentellement, certains saints à leurs débuts aient une charité plus grande que certains parfaits déjà avancés en âge).

L'enseignement commun des théologiens sur ce point paraît nettement fondé sur la prédication même du Sauveur, là surtout où il a parlé des béatitudes, en saint Matthieu (ch. V). Cette page de l'évangile exprime admirablement toute l'élévation de la perfection chrétienne, à laquelle Jésus nous appelle tous. Le Sermon sur la Montagne est l'abrégé de la doctrine chrétienne, la promulgation solennelle de la Loi nouvelle, donnée pour parfaire la loi mosaïque et en corriger les interprétations abusives ; et les huit béatitudes énoncées au début sont l'abrégé de ce sermon. Elles condensent ainsi d'une façon admirable tout ce qui constitue l'idéal de la vie chrétienne et en montrent toute l'élévation.

La première parole de Jésus dans sa prédication est pour promettre le bonheur, et nous indiquer les moyens pour y parvenir. Pourquoi parler tout d'abord du bonheur ? Parce que tous les hommes désirent naturellement être heureux ; c'est le but qu'ils poursuivent sans cesse, quoi qu'ils veuillent ; mais bien souvent ils cherchent le bonheur où il n'est pas, là où ils ne trouveront que misère. Écoutons le Seigneur, qui nous dit où est le bonheur véritable et durable, où est la fin de notre vie, et qui nous donne les moyens pour y parvenir.

La fin est indiquée en chacune des huit béatitudes. ; c'est, sous divers noms, la béatitude éternelle, dont les justes dès ici-bas peuvent goûter le prélude ; c'est le royaume des cieux, la terre promise, la parfaite consolation, le rassasiement de tous nos désirs légitimes et saints, la suprême miséricorde, la vue de Dieu, notre Pare.

Les moyens sont à l'encontre de ce que nous disent les maximes de la sagesse du monde, qui propose un tout autre but.

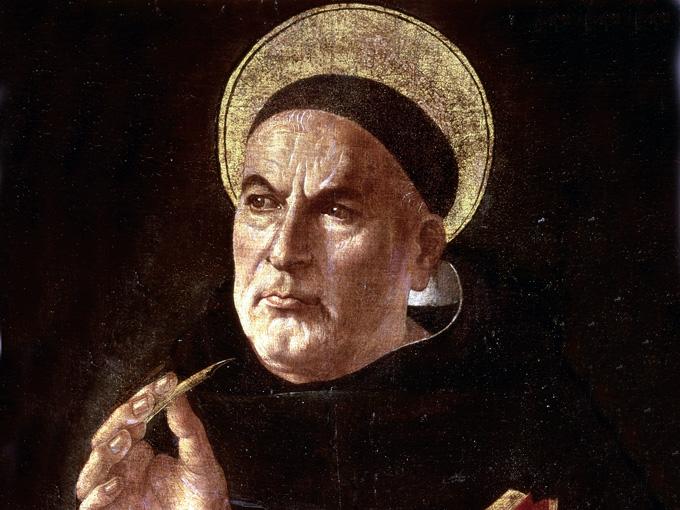

L'ordre de ces huit béatitudes est admirablement expliqué par saint Augustin et saint Thomas, c'est un ordre ascendant, inverse de celui du Pater qui descend de la considération de la gloire de Dieu à celle de nos besoins personnels et de notre pain quotidien. Les trois premières béatitudes disent le bonheur qui se trouve dans la fuite et la délivrance du péché, dans la pauvreté acceptée par amour de Dieu, dans la douceur et dans les larmes de la contrition. Les deux béatitudes suivantes sont celles de la vie active du chrétien : elles répondent à la soif de la justice et à la miséricorde exercée à l'égard du prochain. Viennent ensuite celles de la contemplation des mystères de Dieu : la pureté du coeur qui dispose à voir Dieu, et la paix qui dérive de la vraie sagesse. Enfin la dernière et la plus parfaite des béatitudes est celle qui réunit les précédentes au milieu même de la persécution subie pour la justice, ce sont les dernières épreuves, condition de la sainteté [8] .

Suivons cet ordre ascendant, pour nous faire une juste idée de la perfection chrétienne, en évitant de l'amoindrir. Nous allons voir qu'elle dépasse les limites de l'ascèse, ou de l'exercice des vertus selon notre propre activité ou industrie, et qu'elle comporte l'exercice éminent des dons du Saint-Esprit, dont le mode supra-humain, lorsqu'il devient fréquent et manifeste, caractérise la vie mystique, ou de docilité à l'Esprit-Saint.

Saint Thomas, après saint Augustin, enseigne que les béatitudes sont des actes qui procèdent des dons du Saint-Esprit ou des vertus perfectionnées par les dons [9] .

* * *

A SUIVRE...

[8] En saint Luc, VI, 20-22, sont mentionnées seulement quatre béatitudes ; mais parmi elles se trouve la plus élevée, celle de ceux qui souffrent la persécution pour la justice ; elle vient après celle des pauvres, celle de ceux qui ont faim de justice et celle de ceux qui pleurent.

[9] Ia IIaa, q. 69, a. 1. Item Commentum in Mattheum, c. V, 3 : « Ista merita (beatitudinum) vel sunt actus donorum, vel actus virtutum secundum quod perficiuntur a donis. » A la suite de saint Augustin, saint Thomas indique dans ce Commentaire sur saint Matthieu (ch. V) quel don correspond à chaque béatitude. Il le fait aussi dans la Somme Théologique, là où il parle de chacun des sept dons en particulier. Nous résumerons ici cet enseignement.